가을엔 이런 생각도 한다

오랜만이야. 벌써 11월도 중반을 넘어서는군.

뭐 별 일은 없어. 아니 있는 건가?

10월부터 나는 어떤 한 가지 생각에 사로잡히게 되었어.

그 생각의 발단은 별 것 없었어. 갑자기 난 생각이니까.

근데 갑자기 한 생각치곤 나답지 않게 이 주제에 대한 생각이 꽤 길어졌었지.

뭐였냐면,

내가 불의의 사고로 다시 더 이상 이 세상에 섞일 수 없을 때

40여 년 동안 내가 만졌던 그 모든 삶의 흔적을

다른 사람이 보아야 할 때 과연 지금 당장 이대로라도 괜찮은가,

살림, 금융문제, 문서, 원고 등 내가 관장하는 모든 것들이

혼란을 최소화하게 잘 정돈되어 있는가, 부끄럽지 않게 말끔하고 정갈한가,

하는 질문을 계속하게 되는 거야.

그래서 가장 정리가 안 된 부분들을 찾아 막 정리하게 되었어.

표를 만들고 통장, 비밀번호, 공인인증서, 만기일 등을 일목요연하게 채워넣고

버릴 것을 버리고 있어야 할 것은 한 눈에 보이게 정리하고, 청소하고,

컴퓨터 속에 내 폴더의 파일들을 정리하고 쓸데 없는 것들을 버리고

아이들에게 편지라도 써두어야 할 것 같은 강박관념이 계속 머리를 지끈지끈 누르더라.

결과론적으로 말하길 좋아하는 우리는

죽은 사람의 남다른 행동을 꼭 한 가지씩 생각해내면서

자기가 죽을 걸 미리 알고 있었던 거라고 말하지.

이런 내 행동이 정말 불행한 일로 연결된다면

죽음을 미리 알고 하는 행동처럼 보일지 모르지만

역설적이게도 이렇게 나처럼 티나게 구는 사람은 또 잘 안 죽는다는 거.....ㅋㅋ

그냥 그런 생각으로 머리 아프게 한 2주간을 보내던 중에 극장에서 영화를 한 편 보았어.

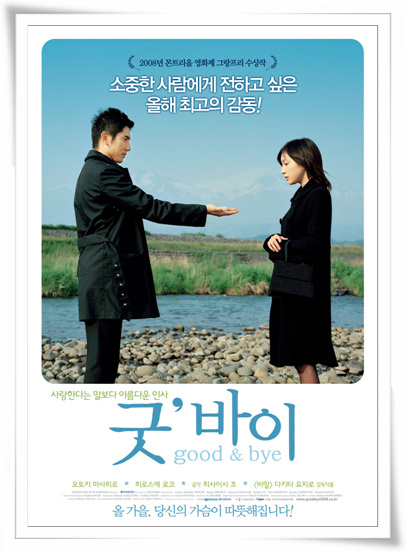

일본영화 <굿'바이>

내가 본 일본의 영화와 드라마를 통틀어 가장 높은 점수를 주고 싶은 영화가 되었어.

한 첼리스트가 오케스트라 해체 뒤 우연치 않게 납관사

(영화에선 그렇게 번역했지만 우리는 '염습사'가 더 익숙하지)의 삶을 사는 것,

이게 줄거리인데 내가 괜시리 2주간 강박관념처럼 앓아왔던 문제와 미묘하게 겹치면서 또 다른 생각을 이어가게 했지.

이 영화가 2000년인가 우리 애들 어릴 때 썼던 한 육아일기를 다시 떠올리게 했거든.

(제목이 <삶을 수놓는 또 다른 색실>인가 그랬을 거야.)

나 장호원살 때 우리 애들 아기 때 두 아이가 모두 한꺼번에 홍역을 치를 때가 있었어.

전염될까봐 간호사들이 우리 세 모녀를 병실에서 꼼짝도 못하게 말로 못 박은 상태에서

내가 할 수 있는 일은 열꽃이 잔뜩 핀 기침하는 두 아이를 데리고 창밖을 내다보는 일 뿐이었지.

그런데 공교롭게도 창밖으로 내다보이는 풍경이란 게 장례식장 앞마당이었어.

하얀 상복을 입은 상주들이 오가고 더러는 울고 더러는 황망하게 뛰어들어가고

영구차가 들고 나고 때로 곡소리도 나고 그런 것을 보고 들으며 나흘을 보냈지.

그걸 보면서 나는 삶과 죽음의 경계가 미묘하게 허물어지는 것을 보았지.

장례식장이 보여 게름칙해서 싫다고 다른 병실 달라고

간호사와 실랑이하는 사람도 보았지만

나는 죽음이 삶과 다른 경계의 저쪽에 있는 것이 아니라

'죽음도 삶'이란 새삼스럽지 않은 사실을 그때 온전히 내 것으로 깨달았어.

왜 있지. 그냥 왜 그렇게 생각했느냐 물으면 뾰족하게 대답할 수 없는...

그냥 직관처럼 확 다가와 느끼게 되는 것.

별로 새로울 것도 없는 깨달음이고

많은 예술작품이나 예술가들이 구현한 내용이기도 하지만

그때까지 나는 그게 온전히 그렇게 이해되지 않았는데 그때 알게 되었다고 할까.

아버지가 돌아가셨을 때는 장례식장이 많이 없을 때여서 집에서 손님을 맞았는데

그때 마을공동체적으로 할 수 있는 건 다 했던 것 같아.

임권택 감독 영화 <축제>알지? 그거 떠올리면 될라나?

화려한 상여가 맑고 투명한 2월의 찬공기속에 들어올려질 때 보았던

그 아찔한 아름다움을 난 영원히 잊을 수 없어.

장지에서 듣고 본 상여꾼들의 노랫소리, 웃음소리가 이질적이지 않고

하나의 그림에 완벽한 음향이 되어 나를 행복한 느낌으로 감싸는 그 기분.

나는 좀 당황했었지. 말이 돼? 아버지를 잃은 자식이 가질 마음의 도리냐구?

죄책감이 들면서도 여전히 고인을 핑계삼아 살아있는 사람들이

한 판 질펀하게 노는 축제 같았던 아버지의 장례식이 나는 아름다웠어.

그리고 지난 일요일,

약 5개월 전 간암말기 선고를 받은 사촌오빠가 결국 세상을 떠나셨어.

그에게 남은 건 혼자 살던 비닐하우스와 빚,

그리고 이혼했었지만 병원에서 그의 병수발을 하고

사후 사흘동안 꼬박 자리를 지킨 천사같은 전 아내와 아들 하나,

또 많은 친구들이 있었어.

사람이 없어 좀 썰렁할 것 같아서

밤 12시까지는 지킬 작정을 하고 찾아간 빈소에서 북적이는 조문객을 보며

나는 비극과 희극이 기묘하게 섞인 그런 연극을 보는 착각이 들더라.

오, 뭐지 이건?..... 하는.

오라버니는 가고 없지만 그의 삶은 아직 남아 있더라.

그를 기억하는 사람이 있는 한 그의 죽음도 그대로 삶인.

죽음 이후에 남은 고인의 생전 삶은 살아있는 사람에게

그 어느 것과 같을 수 없는 고유의 무늬가 되는 것 같아.

왜 데미 무어 나왔던 영화 <사랑과 영혼>

거기서 페트릭 스웨이즈가 사고를 당하고 몸과 영혼이 분리되는 장면 기억하지?

영화처럼 그렇게 영혼이 몸과 분리된다면 공중에서 내려다보는 장례식장 풍경. 어떨까?

한 몇 주간 이 다음에 내가 죽은 후 내 삶이 살아있는 사람에게

어떤 생명의 무늬로 숨쉴까를 고민하게 했어.

조금만 두면 게으르거나 졸게 되는 내면의 정신을 깨워

늘 자신의 일상을 살피고 다듬으며

뜨겁게 때로는 차갑게 영혼과 행동을 잘 관리하며 살아가야 한다는 것을

제대로 느끼게 해준 드물게 찾아오는 소중한 시간이었지.

"평범하고 선량한 사람들이 아무것도 하지 않는 것만으로도 세상은 더 나빠질 수 있다"는 말이 있어. (누가 한 말인지는 까먹었네)

이게 후에 어디서 읽은 사상가 한나 아렌트가 말,

'생각없이 사는 삶의 악마성'과 일치하는 부분이 있다고 생각하면서 무릎을 쳤지.

그리고는 좀 거창해보이지만 이 두 가지 말을

몇 년 전부터 내 삶의 지침이 되는 말로 삼고 있는데,

나는 부끄럽게도 요즘 너무 게으르지. 머리도 게을러 몸도 게을러. ^^

그나저나 <굿'바이>는 DVD가 나오면 하나 구입해서 소장하고 싶어.

그대도 시간 나면 한번 보시게. 근데 극장에서는 거의 내려지고 있지 않나 싶네.