하루 한 뼘 성장드라마

까막눈나라 공주의 조바심 본문

구불렁구불렁 쓰는 숫자 말고 이제 소미는 바야흐로 한글에 대한 호기심이 높아졌다.

요즘 여기저기에 한참 제 이름을 쓰기 바쁘다. 난 아직 한번도 이건 무슨 글자다,

이건 무슨 글자다 하고 가르쳐준 적이 없는데 미술학원에서 배운 모양이었다.

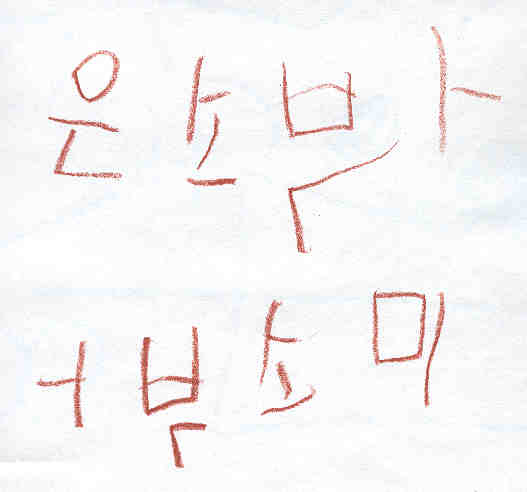

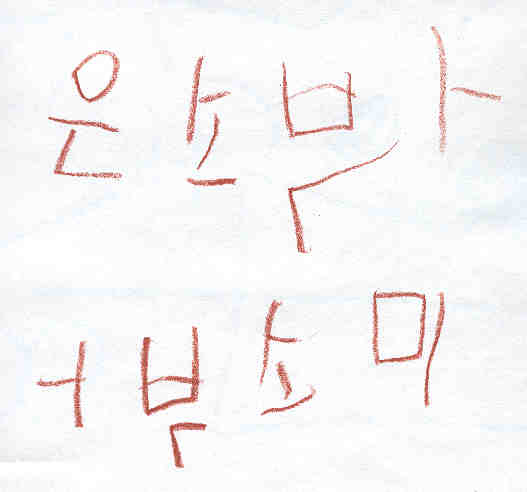

그런데 그 이름을 쓴 글자라는 게 참 요상하게 생겼다. 아주 처음에 쓴 모양은 그야말로

거울글씨다. 거울에 비춰보아야 읽기 쉬운 글씨. '박'자는 오른쪽에 가있는데 'ㄱ'받침이

옆으로 뒤집어졌다. '미'자는 제일 왼쪽에 있는데 이것 역시 'ㅁ'과 'ㅣ'가 바뀌어 있었다.

한 며칠 그렇게 부단히 지치지도 않고 여기저기 쓰고 또 쓰고 하더니만 이제는

'박소미'가 그래도 순서대로 되어있고 '미'도 제대로 자리를 잡는 발전을 보였다. 며칠

전엔 소은이 이름을 써달라고 해서 한번 써줬더니 또 혼자 맹연습을 했다. 자기 이름

처음 쓰던 때처럼 세 글자 순서를 거꾸로 써놓았다. 아직 고칠 여지가 많은 여섯 자를

이젠 자기 혼자 척척(?) 쓴다(아래 사진).

하루는 크레파스를 들고 쓰다가는 쉬 마렵다며 화장실로 부리나케 달려갔다. 일을

보면서도 어느새 제 궁둥이 놓인 변기 한 끄트머리에다가 조그맣게 예의 그 덜된

'박소미'를 살짝 써놓고 나온 걸 뒤늦게 보았다. 어찌 웃음이 나오던지 남편더러 좀

보라고 내버려두었더니만 남편은 킬킬대면서 지우지 말라고 한술을 더 떴다. 그래서

그게 아직도 있다.

나는 이렇게 써야 맞는다, 그건 틀렸다, 이렇게 다시 써봐라 하는 말참견은 하지

않았다. "엄마, 소미 저엉말 잘 썼죠?" 그러면 칭찬만 듬뿍 해주고 말았다. 어느 날

갑자기 볼펜을 들고 치킨 광고지에 빼뚤빼뚤하게 제 이름을 처음으로 써서 내밀었을

때 그 놀라움과 기쁨이 생생하다. 우스꽝스런 글씨가 너무 사랑스러워 이대로 이렇게

쓰는 걸 두고 당분간 감상할 참이다. 또 가만히 내버려두어도 제가 알아서 고쳐가고

있지 않은가.

글씨를 알게 되면 소미 마음의 눈은 얼마나 더 넓어지고 밝아질까 가늠해본다. 활자를

통해서 알게 되는 세상은 또 얼마나 경이로울까 나 혼자 마음속으로 느껴본다. 내가

글자를 배웠던 그 무렵 즐거움을 다 끄집어내 되새기지는 못했지만, 어쨌든 즐겁고

신기한 경험을 하고 있단 느낌만은 아주 어렴풋하게나마 떠오른다.

"소미야, 글자 배우고 싶니?"

"네."

"그럼 조금씩 엄마가 가르쳐줄까? 엄마랑 배우는 거 어때?"

"아니에요. 선생님이 오시면 좋겠어요."

"왜? 엄마도 글씨 아니까 가르쳐주면 되는데?"

"그래도 선생님이 좋아요. 눈높이 선생님. 희주 언니처럼."

주변 또래들이 한글 배우느라 선생님을 오시게 하니까 그게 참 부러운 모양이었다.

이름을 알고 쓰기 전부터 "소미도 선생님이 집에 왔으면 좋겠다"고 몇 번 말한 걸

들었다. 중이 제 머리 못 깎고, 아무리 훌륭한 선생님도 자기 자식 가르치는 일은

쉽지 않다는데 나라고 별수 있겠나 싶다. 하지만 조금 더 기다릴 참이다. 아주 정말로

글자를 많이 배우고 싶어한다고 느껴질 때까지. 내 혼자 생각으론 올 여름 네 번째

생일이 지나면 적당할 것 같다.

그러면서 독서교육에 권위 있는 한 단체의 선생님이 해주신 이야기가 하나 생각났다.

아무리 책을 줄줄 읽을 줄 알아도 일단 아이가 책을 읽어달라고 하면 귀찮아하지

말고 초등학교 저학년까지는 무조건 읽어주라는 것이다. 나는 처음엔 '그렇게 큰애한테도?'

했다.

글만 깨치면 바로 엄마들이 "너 글 몰라? 이제부턴 너 혼자 읽어야지" 하는 게 가장

나쁘다는 것이다. 아이들은 글을 알기 전엔 엄마가 읽어주는 책이 그렇게 재미있었는데

그때부터는 고만 책읽는 즐거움이 똑 떨어지고 만단다. 엄마는 책 좀 읽으라고 성화고

책장엔 이런저런 전집류 책이 그득하니 그냥 질려버리는 것이다.

그래서인지 우리 나라 고등학생 평균 독서수준이 초등학교 5, 6학년 정도에 머물러

있다는 말도 덧붙였다. 사실 글을 깨우쳐도 낱글씨 하나하나 그냥 안다는 정도거나

혹은 단어의 뜻을 알뿐이지 전체 내용을 이해하는데는 오랜 시간이 필요할 것 같다.

책을 많이 읽어줌으로써 책을 스스로 고르고 읽는 즐거운 욕구가 자연스럽게 생겨나게

해야 한단 말을 다 듣고 고개를 절로 끄덕였었다.

프랑스 작가 레몽 장의 소설 <책 읽어주는 여자>만 봐도, 어른들에게도 다른 사람의

목소리를 통해 책을 읽는 즐거움이 얼마나 큰가를 알 수 있다. 거기다가 아이들이

좀더 예민한 게 또 오디오북엔 오래 흥미를 느끼지 못한다는 점이다. 물론 모든 아이들이

다 그런 건 아니겠지만 그림책을 읽어주는 테잎이나 CD를 샀다가 실패 보았다는

말을 많이 들었다. 소미의 경우는 아주 질색을 하며 싫어한다. 여러 가지 효과음을

무척 무서워하고 엄마가 읽어주는 게 훨씬 재밌다고 해서 두어 개 가지고 있던 CD마저

다른 친구에게 줘버렸다. 소미가 주자고 성화를 댔다.

그런데 참 그 책 읽어주는 게 쉬운 일이 아니다. 쩝! 아는 사람은 안다. 밖에서 놀기

좋은 여름에는 덜하지만 이렇게 집에서 지내는 시간이 많은 겨울엔 책 읽어달라는

애들 등살에 그냥 반건조 오징어가 되고 만다. 한 서너 권 동화구연어머니회 같은데

소속된 엄마처럼 실감나게 읽어주고 나면 몸과 정신이 흐물흐물해지고 입이 마르고

배가 고프다. 대충 보통 책읽기처럼 읽어주는 일도 역시 쉽지 않은 건 마찬가지.

어제 저녁엔 냉장고 청소하는데 자꾸 와서 귀찮게 하지 않으면 책 많이 읽어 주겠다고

했더니 소미가 확실하게 소은이를 책임졌다. 저쪽에 뚝 떨어져서 잘 놀았다. 덕분에

당직인 남편이 없었어도 번거롭지 않게 해낼 수 있었다.

청소를 다 하고 앉았더니 소미가 여전히 잊지 않고 "엄마, 딱 두 권만 읽어주세요.

그 담엔 그냥 놀게요" 한다. 그렇게 조끔? 참으로 이쁜 딸이로고. 이게 웬 떡이냐

싶어서 제가 고른 두 권은 그야말로 열과 성의를 다해 읽어주었다. 그런데 조금 후

아니나 다를까 "정말로 한 권만 더 읽으면 끝이에요"하면서 또 내미는데…. 왜 엄만

약속 지키는데 너는 왜 안 지키냐면서 실랑이를 하다가 결국 읽어주고 말았다.

다 읽은 책을 다시 소미에게 주고서 한참 멍하니 앉아있었다. 그런데 소미가 중얼거리는

혼잣말이 나를 확 깨우고 말았다. 책을 다시 한장한장 차례차례 펼쳐서 그림을 꼼꼼히

구경하다가 참 걱정이단 투로 이러는 것이었다.

"아휴, 빨리 글씨를 배워얄 텐데… 정말."

요즘 여기저기에 한참 제 이름을 쓰기 바쁘다. 난 아직 한번도 이건 무슨 글자다,

이건 무슨 글자다 하고 가르쳐준 적이 없는데 미술학원에서 배운 모양이었다.

그런데 그 이름을 쓴 글자라는 게 참 요상하게 생겼다. 아주 처음에 쓴 모양은 그야말로

거울글씨다. 거울에 비춰보아야 읽기 쉬운 글씨. '박'자는 오른쪽에 가있는데 'ㄱ'받침이

옆으로 뒤집어졌다. '미'자는 제일 왼쪽에 있는데 이것 역시 'ㅁ'과 'ㅣ'가 바뀌어 있었다.

한 며칠 그렇게 부단히 지치지도 않고 여기저기 쓰고 또 쓰고 하더니만 이제는

'박소미'가 그래도 순서대로 되어있고 '미'도 제대로 자리를 잡는 발전을 보였다. 며칠

전엔 소은이 이름을 써달라고 해서 한번 써줬더니 또 혼자 맹연습을 했다. 자기 이름

처음 쓰던 때처럼 세 글자 순서를 거꾸로 써놓았다. 아직 고칠 여지가 많은 여섯 자를

이젠 자기 혼자 척척(?) 쓴다(아래 사진).

하루는 크레파스를 들고 쓰다가는 쉬 마렵다며 화장실로 부리나케 달려갔다. 일을

보면서도 어느새 제 궁둥이 놓인 변기 한 끄트머리에다가 조그맣게 예의 그 덜된

'박소미'를 살짝 써놓고 나온 걸 뒤늦게 보았다. 어찌 웃음이 나오던지 남편더러 좀

보라고 내버려두었더니만 남편은 킬킬대면서 지우지 말라고 한술을 더 떴다. 그래서

그게 아직도 있다.

나는 이렇게 써야 맞는다, 그건 틀렸다, 이렇게 다시 써봐라 하는 말참견은 하지

않았다. "엄마, 소미 저엉말 잘 썼죠?" 그러면 칭찬만 듬뿍 해주고 말았다. 어느 날

갑자기 볼펜을 들고 치킨 광고지에 빼뚤빼뚤하게 제 이름을 처음으로 써서 내밀었을

때 그 놀라움과 기쁨이 생생하다. 우스꽝스런 글씨가 너무 사랑스러워 이대로 이렇게

쓰는 걸 두고 당분간 감상할 참이다. 또 가만히 내버려두어도 제가 알아서 고쳐가고

있지 않은가.

글씨를 알게 되면 소미 마음의 눈은 얼마나 더 넓어지고 밝아질까 가늠해본다. 활자를

통해서 알게 되는 세상은 또 얼마나 경이로울까 나 혼자 마음속으로 느껴본다. 내가

글자를 배웠던 그 무렵 즐거움을 다 끄집어내 되새기지는 못했지만, 어쨌든 즐겁고

신기한 경험을 하고 있단 느낌만은 아주 어렴풋하게나마 떠오른다.

"소미야, 글자 배우고 싶니?"

"네."

"그럼 조금씩 엄마가 가르쳐줄까? 엄마랑 배우는 거 어때?"

"아니에요. 선생님이 오시면 좋겠어요."

"왜? 엄마도 글씨 아니까 가르쳐주면 되는데?"

"그래도 선생님이 좋아요. 눈높이 선생님. 희주 언니처럼."

주변 또래들이 한글 배우느라 선생님을 오시게 하니까 그게 참 부러운 모양이었다.

이름을 알고 쓰기 전부터 "소미도 선생님이 집에 왔으면 좋겠다"고 몇 번 말한 걸

들었다. 중이 제 머리 못 깎고, 아무리 훌륭한 선생님도 자기 자식 가르치는 일은

쉽지 않다는데 나라고 별수 있겠나 싶다. 하지만 조금 더 기다릴 참이다. 아주 정말로

글자를 많이 배우고 싶어한다고 느껴질 때까지. 내 혼자 생각으론 올 여름 네 번째

생일이 지나면 적당할 것 같다.

그러면서 독서교육에 권위 있는 한 단체의 선생님이 해주신 이야기가 하나 생각났다.

아무리 책을 줄줄 읽을 줄 알아도 일단 아이가 책을 읽어달라고 하면 귀찮아하지

말고 초등학교 저학년까지는 무조건 읽어주라는 것이다. 나는 처음엔 '그렇게 큰애한테도?'

했다.

글만 깨치면 바로 엄마들이 "너 글 몰라? 이제부턴 너 혼자 읽어야지" 하는 게 가장

나쁘다는 것이다. 아이들은 글을 알기 전엔 엄마가 읽어주는 책이 그렇게 재미있었는데

그때부터는 고만 책읽는 즐거움이 똑 떨어지고 만단다. 엄마는 책 좀 읽으라고 성화고

책장엔 이런저런 전집류 책이 그득하니 그냥 질려버리는 것이다.

그래서인지 우리 나라 고등학생 평균 독서수준이 초등학교 5, 6학년 정도에 머물러

있다는 말도 덧붙였다. 사실 글을 깨우쳐도 낱글씨 하나하나 그냥 안다는 정도거나

혹은 단어의 뜻을 알뿐이지 전체 내용을 이해하는데는 오랜 시간이 필요할 것 같다.

책을 많이 읽어줌으로써 책을 스스로 고르고 읽는 즐거운 욕구가 자연스럽게 생겨나게

해야 한단 말을 다 듣고 고개를 절로 끄덕였었다.

프랑스 작가 레몽 장의 소설 <책 읽어주는 여자>만 봐도, 어른들에게도 다른 사람의

목소리를 통해 책을 읽는 즐거움이 얼마나 큰가를 알 수 있다. 거기다가 아이들이

좀더 예민한 게 또 오디오북엔 오래 흥미를 느끼지 못한다는 점이다. 물론 모든 아이들이

다 그런 건 아니겠지만 그림책을 읽어주는 테잎이나 CD를 샀다가 실패 보았다는

말을 많이 들었다. 소미의 경우는 아주 질색을 하며 싫어한다. 여러 가지 효과음을

무척 무서워하고 엄마가 읽어주는 게 훨씬 재밌다고 해서 두어 개 가지고 있던 CD마저

다른 친구에게 줘버렸다. 소미가 주자고 성화를 댔다.

그런데 참 그 책 읽어주는 게 쉬운 일이 아니다. 쩝! 아는 사람은 안다. 밖에서 놀기

좋은 여름에는 덜하지만 이렇게 집에서 지내는 시간이 많은 겨울엔 책 읽어달라는

애들 등살에 그냥 반건조 오징어가 되고 만다. 한 서너 권 동화구연어머니회 같은데

소속된 엄마처럼 실감나게 읽어주고 나면 몸과 정신이 흐물흐물해지고 입이 마르고

배가 고프다. 대충 보통 책읽기처럼 읽어주는 일도 역시 쉽지 않은 건 마찬가지.

어제 저녁엔 냉장고 청소하는데 자꾸 와서 귀찮게 하지 않으면 책 많이 읽어 주겠다고

했더니 소미가 확실하게 소은이를 책임졌다. 저쪽에 뚝 떨어져서 잘 놀았다. 덕분에

당직인 남편이 없었어도 번거롭지 않게 해낼 수 있었다.

청소를 다 하고 앉았더니 소미가 여전히 잊지 않고 "엄마, 딱 두 권만 읽어주세요.

그 담엔 그냥 놀게요" 한다. 그렇게 조끔? 참으로 이쁜 딸이로고. 이게 웬 떡이냐

싶어서 제가 고른 두 권은 그야말로 열과 성의를 다해 읽어주었다. 그런데 조금 후

아니나 다를까 "정말로 한 권만 더 읽으면 끝이에요"하면서 또 내미는데…. 왜 엄만

약속 지키는데 너는 왜 안 지키냐면서 실랑이를 하다가 결국 읽어주고 말았다.

다 읽은 책을 다시 소미에게 주고서 한참 멍하니 앉아있었다. 그런데 소미가 중얼거리는

혼잣말이 나를 확 깨우고 말았다. 책을 다시 한장한장 차례차례 펼쳐서 그림을 꼼꼼히

구경하다가 참 걱정이단 투로 이러는 것이었다.

"아휴, 빨리 글씨를 배워얄 텐데… 정말."

'사랑충전소' 카테고리의 다른 글

| 나한텐 안돼! (0) | 2001.03.06 |

|---|---|

| 삼일절에 읊는 독립전쟁 포고문 (0) | 2001.03.04 |

| 안에서 새는 바가지 (0) | 2001.02.13 |

| I세대 떡잎에 물주기 (0) | 2001.02.08 |

| 노란 자전거 (0) | 2001.01.18 |